Rede von Wolfgang Lettl

zur Eröffnung der Sonderausstellung

Wolfgang Lettl - 85 Jahre

am 18. Dezember 2004

Verehrte und liebe Freunde,

„Zu einem Portrait sollte man schon einigermaßen ordentlich angezogen sein, zumal,

wenn man ein alter Mann ist mit dünnen Beinen etc.“

„Aber kein Mensch geht in den Keller im Frack, und was der richtige Anzug für einen Schnüffelbesuch in der Unterwelt ist, wie soll ich das wissen?“

Das Bild, das ich zunächst malen wollte, war gar nicht so, wie dieses da und aus der linken Tür kam gar nicht ich, sondern noch mal eine irgendwie unheimliche Gestalt.

Wie ich damit so weit fertig war, benützte es Florian für seine Computerspielereien

und ließ aus der halboffenen Tür mich in neugierig- unsicherer Haltung herausschauen.

Die Fotografie hierzu entnahm er seinem Urlaubsbilderreservoir.

Selbstbildnis mit unsympathischen Zeitgenossen, 2004

viel besser zu entsprechen als die schon gemalte, und so ließ ich mich leicht von mir selber überreden und malte die neue Komposition nun gleich doppelt so groß, weil sonst doch mein Konterfei zu klein ausgefallen wäre, nicht in Bezug auf die mir zukommende Wichtigkeit, sondern, weil ein Foto allzu klein abmalen zu wollen, keinen Spaß macht.

Wie kommt man eigentlich dazu, so ein Bild zu malen?

Zunächst weiß ich gar nichts, vor allem nicht, was ich will. Dann nehme ich ein Blatt Papier und zeichne ein Rechteck als Begrenzungslinie der vorgesehenen Bildfläche.

Dann ziehe ich in der unteren Bildhälfte querdurch eine waagrechte Linie und wenn mich meine Phantasie nicht ganz im Stich lässt, kann ich diese Linie als Horizont einer Bildlandschaft identifizieren und damit wird die leere Papierfläche zum grenzenlosen Raum. Dahinein kann ich nun alles Mögliche und Unmögliche stellen, aber ich kann auch den grenzenlosen Raum einengen zu einem Innenraum, wie hier in meinem Bild.

Warum mir an dieser Stelle des Suchens und Versuchens mein Kindheitstraum

von den drei Türen eingefallen ist, weiß ich nicht.

Woher kommt eigentlich so ein böser Traum, und was bedeutet er?

Ich muss damals noch sehr klein gewesen sein und schließe das aus der Tatsache,

dass der Traum sich gänzlich im Haus abspielte, das Außen mir also noch nicht bewusst war. Es könnte sich auch um die Traumumdeutung des als Katastrophe empfundenen Geburtserlebnisses handeln. Dass das „Erblicken des Lichts der Welt“ sich dem Neugeborenen als freudiges Ereignis in die unbewusste Erinnerung eingeprägt haben könnte, scheint mir doch eher unwahrscheinlich.

Diese Sichtweise schließt indessen die andere nicht aus, dass die Mächte der Unterwelt schon die ganz kleinen auf brutalste Weise terrorisieren können.

Wie katastrophal sich diese Mächte auswirken, wenn sie einmal „an der Macht“ sind,

und irgendwie sind sie das immer, mussten wir in unserer Jugend erfahren.

Übrigens, als ich das Bild gemalt habe wunderte ich mich, wie ohne viel Überlegens die Unterweltsgestalten mir aus der Hand rutschten, ich brauchte dazu weder Grünewald noch Hieronymus Bosch, es sind schließlich alte Bekannte:

Die rote Gestalt in der mittleren Tür:

Überzeugt von der eigenen Wichtigkeit, rücksichtslos und feig, die typische Nazigröße, der „Goldfasan“ in seiner ganzen Würde, nicht in der Aufmachung aber im Gehabe.

In der rechten Tür der irre Haufen der besoffenen Meute.

Bilder haben ihre eigene Sprache, was sie jeweils mitteilen wollen, ist anders nicht auszudrücken, es sind Mitteilungen von „drüben“ oder könnten es wenigstens sein.

Sie wenden sich nicht an den Verstand sondern an das, was wir mit dem abgestandenen Begriff „Seele“ zu umschreiben versuchen. Wer indes allzu sehr mit beiden Füßen auf dem Boden der Wirklichkeit stehen zu müssen glaubt, tut sich schwer mit dem Fliegen, und wer meint, sich in allem nur auf die Wissenschaft verlassen zu können, kommt leicht in Schwierigkeit mit dem Jenseits und kann mitunter nicht einmal kapieren, was an einem Bild schön und wahr sein soll, weil sein Auge das Sehen nur in einer Richtung gelernt hat.

In Klausur, 2004

Ich habe noch weiter mit den 3 Türen experimentiert, der Raum schien mir sehr geeignet als Bühne für Kompositionen, die mir allerdings erst noch einfallen mussten.

Allmählich wurden die Wände dünner und wackelig, statt der Türen gab es nur noch formlose Öffnungen. Und da kniet im Raum ein Beter, ein Ergriffener, vielleicht auch ein Verzweifelter. Seine Einsamkeit wird unterstrichen durch die Unbeteiligtheit der hinten Vorbeigehenden.

Der Hohe Rat, 2004

Beim nächsten Bild ist der „Einsame“ durch eine zunächst nur dekorativ gemeinte Figur aus einem hölzernen Flachkopf und einer Art Windmühlenflügel ersetzt, die aber bei näherer Betrachtung die Form einer Folterszene annimmt.

„Hat es denn keine andere Möglichkeit gegeben, als das ganze mit einer Schraube zusammenzuhalten, die brutal mitten durch den Kopf geht?“

„Was ist aus den Wänden geworden?“

„Aus Brettern ausgesägte Schablonen.“

„Schablonen von was?“

„Von Männern, die nicht da sind.“

„Warum sind sie nicht da? Haben sie sich aus dem Staub gemacht?“

„Nein, diese Männer sind nie da. Das heißt, sie sind schon da, aber in Abwesenheit.

Nicht eigentlich sie, sondern ihre Umrandung, ihre Fassung sozusagen, ihre Verfassung.“

„Hätte man die Schablonenmänner nicht weglassen können,

die brauchen wir doch gar nicht?“

„Haben Sie eine Ahnung. Schließlich lenken, ordnen, bestimmen und prüfen die alles.

Stellt Euch vor, was das Bild ohne die 4 weißen Gestalten wäre: Nichts.“

„Also sind sie die Regierung?“

„Das auch wieder nicht.“

„Wer hat denn damals eigentlich dem Judas das Geld gegeben,

das er dann weggeschmissen hat?“

„Der hohe Rat.“

„Ok.“

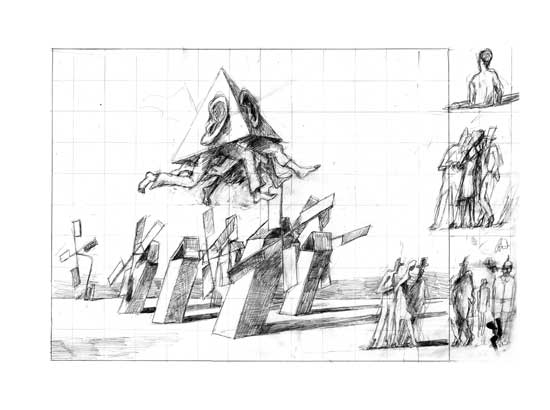

Skizze zu Jeremia

Bei dem Bild „Jeremia“ bin ich weder von der Person noch vom Bild des Propheten ausgegangen, auch von keiner biblischen, literarischen oder philosophischen Vorstellung, sondern von einer kleinen Bleistiftskizze, die mir bei meinen Einfallsversuchen neben vielem belanglosen Zeug aus der Hand gerutscht war:

Drei Paar Beine, von einer Blechpyramide mit großen Ohren überstülpt, rennen in einer schwachen Neigung nach oben von links nach rechts durch den Raum.

Ich hielt die Skizze bezüglich Komposition und Bewegung für einen guten Einfall und ließ mir gleich durch den Kopf gehen, wie ich die untere Bildhälfte beleben könnte, und glaubte ihr mit einer Gruppe von roten Windmühlen gerecht zu werden, um der oberen, zielstrebigen Gruppe eine mehrfache Drehbewegung entgegensetzen zu können.

Aber als ich schließlich daran gehen wollte und mir überlegte, wie groß das Bild wohl sein sollte, erschien mir der ganze Einfall doch ein wenig zu schlicht und ich fand mit bestem Willen keine Antwort auf die Frage: Was soll denn das?

Jeremia, 2004

Wie ich dann auf den Jeremia des Michelangelo von der Sixtina gekommen bin,

weiß ich nicht.

Seine sonderbar fremde Gestalt hat mich von Jugend an fasziniert und es reizte mich,

sie aus ihrer Umgebung von Propheten, Sybillen, Ignudos und Putten herunter zu holen und in ihrer nachdenklichen Einsamkeit mitten in der Trostlosigkeit einer modernen menschenleeren Wohnsilolandschaft anzusiedeln, über sich die sinnlos-zielstrebige

Ohren-Pyramiden-Gruppe.

Nun lassen sich sicher Überlegungen anstellen, was das bedeuten könnte, etwa die Gruppe oben als ein Bild unserer zeitgenössischen Spaß- und Mediengesellschaft,

die im Besitz aller technischen Möglichkeiten das Leben in ebenso übermütiger, wie dummer Sinnlosigkeit genießen will, im Gegensatz zum biblischen Propheten, der schließlich weiß, wo eine ähnliche Gesellschaft damals vor 2 ½ tausend Jahren geendet hat.

Geschichte, wenn aus ihr nicht gelernt wird, neigt zu Wiederholungen.

Ich könnte auch noch darauf hinweisen, dass der Blick, der doch durch die ganz auf

die Mitte bezogene Perspektive der Straßenflucht klar in die ferne Zukunft führen könnte, gerade durch den Propheten behindert wird, weil der auch genau in der Mitte sitzt.

Solche Überlegungen können aber noch lange nicht die Faszination erklären, die dieses Bild ausstrahlt. Man kann sich ihr höchstens stückweise nähern, mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Nur noch, dass ich glücklich darüber bin, dass ich dieses Bild noch malen konnte. Das klingt aber nach „sich auf die eigene Schulter klopfen“ und das sollte man eigentlich nicht. Ich hör auch schon wieder auf.

Die Entführung aus dem Serail, 2004

Bei neuerlichen Tauchversuchen in den nicht ganz tiefen Tiefen meines zur Zeit etwas überstrapazierten Unbewussten, kam mir eine kleine Skizze entgegengeschwommen,

und bat mich ohne Scheu, ich solle aus ihr ein Bild machen, damit sie auch einmal einen Platz in der Unsterblichkeit einnehmen könnte.

So etwas kommt öfter vor, dass nämlich jemand meint, in der Unsterblichkeit landet man automatisch, wenn einen einmal ein Maler malt.

Ich hätte eigentlich dem Skizzchen erklären müssen, dass man so einfach sich nicht

in die erlauchte Gesellschaft der Unsterblichen einschleichen könne, aber es hatte einen so süßen Augenaufschlag, dass ich es mit bestem Willen nicht über mich brachte, seinen Wunsch abzuschlagen, zumal es sich, wenn auch zögerlich, schließlich mit einem ganz kleinen Format zufrieden geben wollte.

Bald stellte sich heraus, dass die kleine Skizze sich durchaus zu einer, wenn auch nicht zu anspruchsvollen Komposition entwickeln ließ:

Ein seriöser Herr, eine feine Dame und noch mal eine Dame und ein einfaches Gebäude ließen sich schon erkennen. Den Mond habe ich für solche Gelegenheiten ohnehin immer in petto. Als letztes kam der Strick dazu, sozusagen als verbindendes Element sollte er das Ehepaar zusammenhalten. Aber während ich das eigentlich für gar nicht schwierig hielt, erwies es sich bald in der vorgesehenen Konstellation als unmöglich.

Ich habe viele lange Versuche mit meiner geliebten Franziska gemacht, wie sich so etwas bewerkstelligen lassen könnte; vergebens, es ging einfach nicht.

Es wäre auch nicht gegangen, wenn wir noch jung und gelenkig wären, bestätigten wir uns gegenseitig glaubwürdig.

Da kam mir, wie immer erst am Schluss, die Erleuchtung:

Die andere Dame hat der einen Dame in edler Selbstverständlichkeit bei der Schulterung des verliebten Gockels geholfen.

Da sieht man wieder, wie lieb Frauen sein können, wenn sie lieb sind.